Género

Mujeres científicas ¿un oxímoron del patriarcado?

Lucila D’Urso [1],

Silvina Fernández [2],

y Mercedes Krause [3]

Históricamente el trabajo científico ha sido pensado y construido como un espacio organizado por y para los varones, y no porque las mujeres hayamos estado ausentes, sino porque las sociedades en las que la ciencia ha sido considerada un baluarte, convirtieron la diferencia en desigualdad. Pese a las luchas y conquistas en perspectiva de género, el campo científico continúa siendo hostil para las mujeres que elegimos formarnos y trabajar en este ámbito.

¿Se achicó la brecha de género?

Muchas veces escuchamos que la brecha entre varones y mujeres en el ámbito científico se ha reducido notablemente, que incluso somos más mujeres que varones y sólo se trata de esperar a que esta disminución tenga su correlato en los estratos superiores. Según datos publicados por CONICET, en el año 2007 ingresaban 3367 becarias de investigación, y 9 años después sólo un 32% eran investigadoras asistentes. La situación de los becarios varones es similar: de 2236 nuevos becarios en 2007, sólo un 30% llegaron a ser investigadores asistentes. El punto problemático radica en que la cantidad de investigadoras en formación expulsadas es mucho más alta, es decir, somos más las que elegimos trabajar produciendo conocimiento científico, y por ello las más golpeadas ante los cuellos de botella que imponen los escalafones de los organismos de ciencia y técnica. Las mujeres -por el sólo hecho de ser mujeres- tenemos menos probabilidades de permanecer y ascender en el sistema científico, tal como sucede en otros ámbitos laborales. Mientras que en el estrato más bajo, precario y mal pago las mujeres representamos casi el 60 % de lxs trabajadorxs, entre lxs investigadorxs de planta somos muchas menos.

Brecha de género en personas que se dedican a la investigación de forma exclusiva, Argentina 2015

Fuente: Ministerio de Ciencia a partir de datos del Relevamiento anual de entidades que realizan Actividades Científicas y Tecnológicas.

Esta desigualdad se agrava para las mujeres en los niveles más altos del sistema. Entre todxs lxs investigadorxs principales, un 39% son mujeres, mientras que entre lxs investigadorxs superiores el porcentaje se reduce al 25,8%. Esta diferencia, lejos de tratarse de una sucesión de incapacidades, es producto de un sistema organizado para que nos quedemos a mitad de camino.

Un deadline complicado para las “becarias”

Se acerca la fecha probable de parto y en paralelo se vence el plazo para postularse al ingreso a carrera del Investigador de CONICET. Esta es la situación de muchas trabajadoras, quienes ya están de “licencia” por maternidad, cursando el mes previo a la fecha estipulada para el nacimiento de su hijx o bien habiendo parido recientemente, para quienes no hay plazos ni fechas diferenciales: entre el bolso y los pañales deberá armar su plan de trabajo y finalizar su postulación. Después de 7 años trabajando como “becarias de investigación”, denominación de la que se vale CONICET y los organismos de ciencia y tecnología para decir que no somos trabajadoras, buscan acceder a un cargo en la planta permanente. Sin embargo, la carencia de derechos plenos se vuelve –nuevamente- un obstáculo. Este escenario es el que atravesamos muchas mujeres para quienes la “licencia por maternidad” no incluye el conjunto de beneficios que contempla en otros ámbitos laborales. Y no es porque las mujeres debamos ser madres por designio obligado, pero quienes lo eligen (elegimos) saben (sabemos) que la maternidad es una dificultad en el ascenso en la jerarquía de cargos del organismo.

Así nos enfrentamos a tiempos institucionales que no contemplan algo tan simple como que la licencia por maternidad implica nuestra ausencia del lugar de trabajo y, por ende, nula productividad académica. Presentarnos a convocatorias de las que depende nuestro futuro laboral durante ese tiempo y competir con quienes no se han tomado licencia en el periodo de evaluación, hace que la tan mentada “reducción” de la brecha de género no sea más que una ilusión.

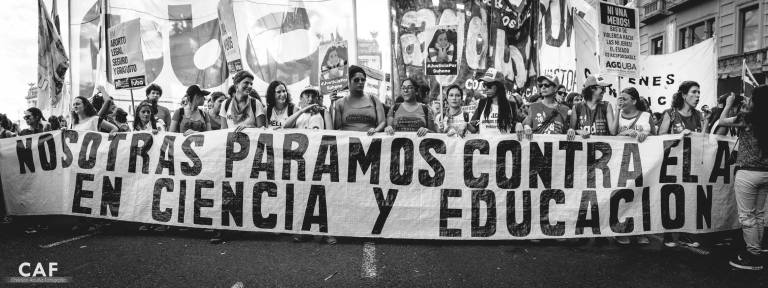

Científicas en lucha

El 8 de marzo del 2017, mujeres de todo el mundo ganamos las calles. La convocatoria a una huelga general e internacional colocó las luchas y reivindicaciones del movimiento de mujeres en primer plano. En nuestro país, aquella jornada asumió características particulares. La consigna “Paro, paro, paro… ¡Paro general!” que había protagonizado las jornadas de los días previos[4], asumió un tinte más elocuente cuando el día 8 las mujeres cantamos victoriosas: “Sí se puede! Hacerle un paro a Macri… ¡se los hicimos las mujeres!”. Es que sí, el movimiento de mujeres había logrado aquello que la burocracia sindical le negaba al conjunto del movimiento obrero: una acción de lucha contundente que pusiera un freno a la ofensiva del gobierno y de las patronales.

Sin lugar a dudas, la efervescencia de aquella jornada estuvo vinculada con la intensidad de las movilizaciones de los días 6 y 7 de marzo. Sin embargo, su raíz se encuentra en un proceso de larga data a través del cual las mujeres nos hemos organizado. En el corto plazo, el #NiUnaMenos puso en primer plano la lucha contra la violencia machista, al tiempo que colocó en el centro del debate cuestiones vinculadas con las reivindicaciones de las mujeres en el ámbito laboral y/o profesional.

Sin lugar a dudas, la efervescencia de aquella jornada estuvo vinculada con la intensidad de las movilizaciones de los días 6 y 7 de marzo. Sin embargo, su raíz se encuentra en un proceso de larga data a través del cual las mujeres nos hemos organizado. En el corto plazo, el #NiUnaMenos puso en primer plano la lucha contra la violencia machista, al tiempo que colocó en el centro del debate cuestiones vinculadas con las reivindicaciones de las mujeres en el ámbito laboral y/o profesional.

Las científicas no somos ajenas a este proceso, lo protagonizamos. Allá por diciembre del año 2016, cientos de trabajadores llevamos a cabo una toma pacífica del MINCyT por 5 días. En aquella oportunidad sorprendía a algunos periodistas y vecinos, que se acercaban a brindar su solidaridad, la gran presencia de mujeres que recorría la explanada del Polo Científico bajo el incesante sol de diciembre. No solo recorríamos el lugar discutiendo con lxs trabajadorxs buscando fortalecer el movimiento, sino que también alzábamos nuestra voz en asambleas multitudinarias y asistíamos a reuniones con las autoridades del organismo.

Así, ocurrió aquello que en el actual momento del desarrollo capitalista no es novedad: la fracción más precaria y rezagada del sector se organizaba colectivamente para hacer frente a una ofensiva que venía a arrasar con todo. Este proceso tampoco nació de la noche a la mañana: el trabajo de los gremios de base fue una herramienta fundamental. Cada una de nosotras se volvía, entonces, más que un número quedando a mitad de camino: juntas y organizadas luchábamos por la continuidad laboral.

Así, ocurrió aquello que en el actual momento del desarrollo capitalista no es novedad: la fracción más precaria y rezagada del sector se organizaba colectivamente para hacer frente a una ofensiva que venía a arrasar con todo. Este proceso tampoco nació de la noche a la mañana: el trabajo de los gremios de base fue una herramienta fundamental. Cada una de nosotras se volvía, entonces, más que un número quedando a mitad de camino: juntas y organizadas luchábamos por la continuidad laboral.

“No queremos excepciones, queremos derechos”

En los últimos años, las mujeres junto al conjunto de lxs trabajadorxs de ciencia y tecnología, hemos alcanzado cambios significativos para paliar las desigualdades de género que busca imponernos el sistema. Así fue que, paulatinamente, conquistamos derechos tales como la posibilidad de solicitar prórrogas para la entrega de informes, la extensión de los límites de edad, la obra social, entre otros. Pero estas conquistas aún se encuentran en el marco de la excepcionalidad. Esto significa que debemos seguir canales institucionales que no son públicos para lograr alcanzar prórrogas en los envíos, para que se nos evalúe en la categoría correspondiente de acuerdo a la cantidad de hijxs que hemos tenido, para que se nos otorgue una cobertura médica que no es extensible a nuestrxs hijxs, ni parejas. Ese marco de informalidad, vuelve frágil y muchas veces imposibilita el acceso a esta suerte de derechos.

Por eso organizarnos y continuar en esta pelea en una tarea imprescindible. Debemos seguir bregando y construyendo espacios de trabajo en los que ser mujer no sea un obstáculo, en los que las relaciones cotidianas no incorporen rasgos violentos que naturalizan la desigualdad que los organismos sostienen. En lo inmediato la agenda incluye la necesidad de más jardines materno-parentales, obra social extensible a lxs hijxs y demás familiares, cuota salarial para garantizar que los cuidados no recaigan obligadamente sobre nosotras. A largo plazo, y en forma a paralela a lo urgente, seguir derribando esas estructuras que nos masculinizan e invisibilizan, no sólo en nuestra calidad de trabajadoras(-madres), sino también como productoras de conocimiento desde epistemologías que cuestionen las formas androcentradas del saber.

[1] Doctoranda en Ciencias Sociales (UBA). Docente en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Secretaria Gremial de AGD-UBA Sociales. Forma parte de JCP Bs. As.

[2] Becaria doctoral de CONICET (IIGG-UBA). Forma parte de JCP Bs. As.

[3] Doctora en Ciencias Sociales. Becaria Posdoctoral de CONICET (IIGG-UBA). Docente en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Forma parte de JCP Bs. As.

[4] El lunes 6 de marzo, se realizó una movilización liderada por los docentes, la medida fue el inicio de un paro de 48hs y en algunas provincias del paro por tiempo indeterminado. El martes 7, la CGT convocó a una movilización al Ministerio de Producción en protesta por las medidas del gobierno que culminó con fuertes tensiones entre los dirigentes y los manifestantes que les reclamaban una definición respecto al llamado a un paro general.